- 企業規模

- 100名-300名

一方で、その堅実さの裏には、「昔ながらのやり方から抜け出せない」という課題もありました。商社の役割が“モノを右から左へ流す”だけでは通用しなくなりつつある今、同社は「知識で付加価値を生み出す商社」への転換を本格的に進めています。

その中心にあるのが、社員一人ひとりの学びと成長です。化学品を扱う以上、法令遵守や専門知識の理解は欠かせません。小池産業ではほぼ全社員が毒物劇物取扱者資格の取得に挑戦し、安全や品質を“感覚”ではなく“知識”として語れる組織づくりを進めています。

また、製品情報の活用という面でも大きな変化が起きています。これまでTDS(技術データシート)やSDS(安全データシート)は、メーカーごとに形式が異なり、読み解くのが難しい資料の代表でした。当初は閲覧用として導入したSotasデータベースを活用する中で、「自社の知識を貯め、活かす」方向へと運用をシフト。AIによる解析技術を用いて、自社のTDSやSDSを整理・データ化することで、“属人的な勘と経験”から“共有できる知識”への転換が進んでいます。

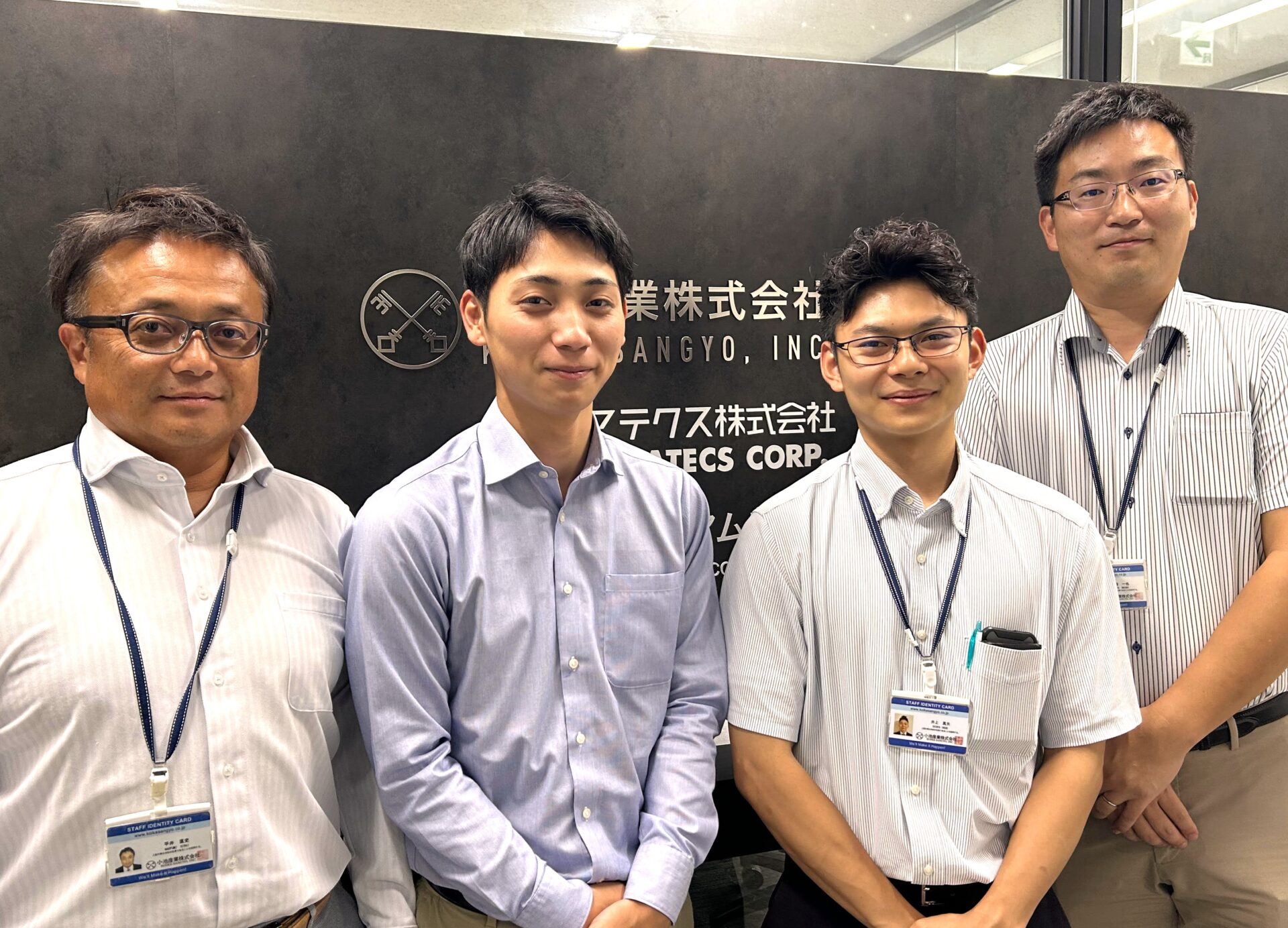

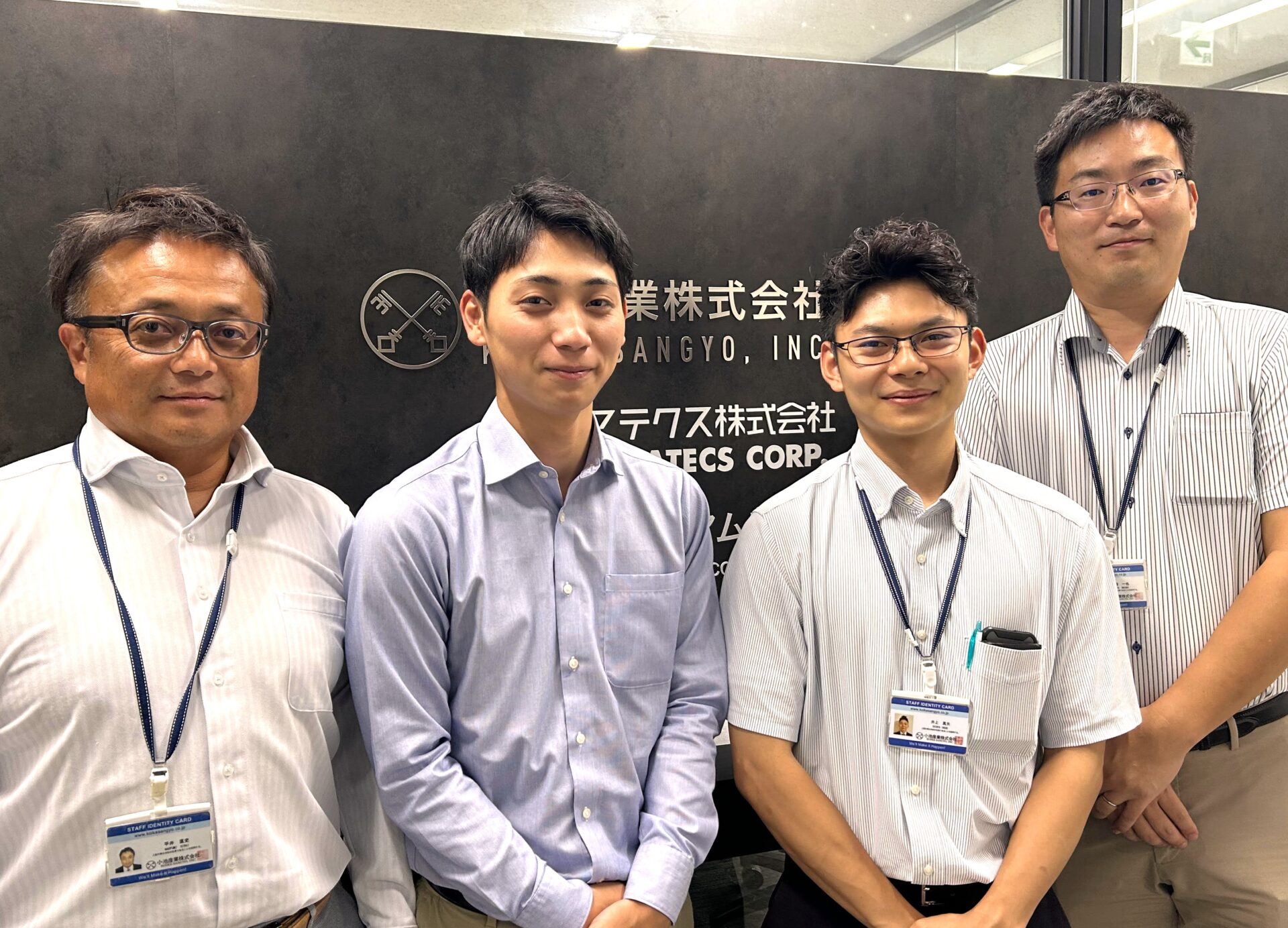

今回お話を伺ったのは、改革の中心で現場を牽引する執行役員の平井さん、チームをまとめるリーダーの大西さん、そしてTDS解析プロジェクトに挑戦する若手メンバーの砂田さんと井上さん。

それぞれの視点から、変化の裏側とSotasデータベースがもたらした手応えについて語っていただきました。

聞き手は、Sotas株式会社の吉元です。

課題:このままでは、若手が育たない。経験と勘に頼る体制から、学びを支える仕組みへ。

吉元(Sotas):

長年、誠実な商売をされてきた小池産業さんですが、「このままではいけない」と感じられたきっかけは何だったのでしょうか。

平井さん(執行役員):

そうですね。私たちは“お客様に誠実に向き合う”という姿勢を大事にしてきました。

ただ、気づけば業務の多くが「人に頼る」「経験で回す」形になっていて、情報が整理されていなかったんです。

TDSやSDSも紙やPDFで管理していて、必要な情報を探すのに時間がかかる。若手は「どこを見ればいいのか」「何が重要なのか」すら掴みにくい状況でした。

大西さん(リーダー):

私たちのような商社の仕事は、材料を理解しないと本当の提案ができません。

でも、TDSって慣れていないと、読み解くことが難しい専門的な内容で、私も若手の頃は「どこを見て何を判断すればいいか分からない」という悩みがありました。

結局、分かる人が都度説明して、そのやり取りの中で知識が属人化していく。

徐々にキャリアを積むにつれ、これは組織としての課題だと感じるようになりました。

砂田さん(若手メンバー):

最初のころは、メーカーのカタログをそのまま持っていって、お客様に選んでもらうような営業スタイルでした。

でも今思えば、それは「紹介」であって「提案」ではなかったんですよね。

お客様から「この材料と同じくらいの硬度で、別の製品を提案してほしい」といったご相談を受けても、すぐに答えられませんでした。

自分では調べられないから、先輩に相談して、TDSやSDSを探して……という流れで。

そのうち「分からないことは聞く」という習慣だけが残って、あのままだったら自分で考える機会が減っていたと思います。

井上さん(若手メンバー):

同じです。メーカーごとに表記も違うし、グレード名も似ていたりして、「これって同じもの? 違うの?」というところから迷ってしまう。

正直、最初は“何が分からないのかすら分からない”状態でした。

平井さん:

でも、これって私たちの責任でもあるんですよ。

若手に「自分で考えろ」と言っても、考えるための情報が整理されていなければ、それは難しい。

「人に頼る」から「知識で支える」組織に変わる必要がある、そう強く感じましたね。長く続けてきたやり方を見直すのは勇気がいりますが、変わることが信頼を守ることにつながると考え、業務改革が始まりました。

活用:“見る”だけじゃない。“自分たちで育てる”データベースへ。

吉元:

当初、成形・加工企業や材料を調査するための“閲覧ツール”として使われていたSotasデータベースを、「自社のデータベースを育てていく」方向に変化していったのは、どんなきっかけだったんでしょうか。

砂田さん:

最初はSotasデータベースを「材料を調べるためのツール」として使っていました。

でも、実際に自社のTDSを登録しはじめてから、「これって何を意味するんだろう?」と気になることが増えていったんです。

そこが変化のきっかけでした。

最初の頃は、正直TDSを開いても何が書いてあるのか全然分からなくて……。

試験項目も聞き慣れない言葉ばかりでした。

でも、Sotasデータベースに自社のTDSを登録する作業を繰り返していくうちに、「硬度」や「引張強度」などの意味が少しずつ分かるようになってきたんです。

AIが解析したデータを確認しながら、どこが正しいのかを自分で調べていく、その作業そのものが“学び”になっていきました。

井上さん:

部内の先輩たちが持っているTDSの登録を進めていくと、材料の特徴だけじゃなくて、「このメーカーの製品はこういう試験方法を使うんだ」とか、「うちの部署はこういう材料を取り扱っているんだ」とか、だんだん見えてくるんですよね。

最近は、TDSを読むことへの恐怖感がなくなっていました(笑)。

お客様との商談前にSotasデータベースで材料を調べて、提案内容を整理しておくのがルーティーンになっています。

平井さん:

まさにそうなんです。Sotasデータベースを通じて、自社で扱う材料を若手が自分の手で整理していく、それは単にデータを登録しているのではなく、「知識を積み上げる」行為なんですね。

やらされる仕事ではなく、お客様のことを頭に思い浮かべながら、考えながら一生懸命考えながら手を動かすことで理解が深まる。結果的に、それが教育の場にもなっています。

大西さん:

自分たちで作ったデータベースだからこそ、「自分たちの武器になる」という感覚がありますね。

閲覧ツールとして使うだけじゃなく、自分たちの手で情報を整理し、価値を加えていく。

その積み重ねが、これからの小池産業の提案力につながると思っています。

効果:“分からない”が、“分かる”に変わった。――知識が自信に、そして提案力に。

井上さん:

登録を続けていくうちに、自社や先輩たち、そして部署ごとにどんな材料を扱っているのかが見えるようになりました。

TDSの中にはどんな物性項目があって、その数値がどんなときに参照されるのかも少しずつ理解できてきたんです。

それによって、どんなお客様がどんな製品を作っているのか、背景までつながって見えてくるようになりました。

砂田さん:

今はSotasデータベースをもとに商談前の準備をして、お客様との会話の中で困りごとをお聞きできて、自分で調べるというサイクルが少しずつ回せるようになってきました。

Webサイトで調べるよりも情報が整理されていて、自社取扱材料と汎用的な材料を比較したり、散布図で特性を見たりできるので、カタログをそのまま持っていくのではなく、自分で資料を作って提案するようになりました。

時間短縮にもつながっていますし、効率も上がっています。

こうした積み重ねが、うまく回れば新しい提案やアイデアを生み出す力にもなると思っています。

井上さん:

Sotasデータベースを使って、これまで接点のなかった加工会社を調べ、お客様に「こういうところなら対応できると思います」と紹介したことがありました。すると「それは知らなかった!」と驚かれて。手探りではありましたが、自分の提案でお客様の視野を広げられたのが、すごく嬉しかったですね。

最近は、お客様と話すのがだんだん楽しくなってきました。

以前は会話の中で専門的な言葉が出てくると戸惑うこともありましたが、今は少しずつ理解できるようになってきて、話を広げられるのが嬉しいです。

お客様から「この案件は井上に聞こう」と頼ってもらえるような存在になりたい。

そのためにも、自分の知識や経験を日々更新し続けていきたいと思っています。

砂田さん:

僕も同じです。これからは「この人に聞けば分かる」と思ってもらえるようになりたい。

お客様の困りごとを引き出してキャッチして、少しでも早く、的確に解決策を提案できる、お客様に頼りに思って頂ける営業マンを目指したいです。

平井さん:

私たち上長としては、個人の知見をどう次の世代に落としていくかが大きなテーマです。

持論としては、営業として心を掴む力も大切なのですが、「面白いやつと思わせておいて、ちゃんとしている」というのが理想ですね。

私自身は、真面目しか取り柄なく面白味がないので、まだまだですが…

でも、そこにあるのは明るさやノリだけじゃなく、きちんと知識と誠実さを持って向き合う姿勢なんです。

“楽しさ”と“真面目さ”を両立できるのが、これからの商社の強さだと思います。

しっかり学び、自信をつけることで、その提案内容や姿勢、所作にも表れる。

そうして信頼を得る力を身につけてほしいと思っています。

実は社内では全社的な取り組みとして、毒劇物取扱者の免許を取得するプロジェクトも進めています。

砂田や井上もその一員として、勉強会に参加して_日々宿題や過去問に取り組んでいます。

化学品専門商社として、化学に関わるルールを知らないのは失礼ですし、理解を深めることが、お客様からの信頼にもつながる。

Sotasデータベースで学びを支えながら、こうした実践的な知識の土台も全社で広げていきたいと思っています。

吉元:

若手が知識を自ら積み上げ、それを軸に信頼を得ていく、その流れが社内全体に広がっているのが本当に素晴らしいです。

小池産業さんのすごいところは、それを「個人の努力」ではなく、「会社の仕組み」として支えていること。

Sotasとしても、“誠実に学び続ける商社”という文化がさらに根づいていく姿を、これからも応援していきたいと思います。

取材協力:(左から)樹脂・機能材グループ 執行役員 グループマネージャー 平井 直史 様 / 樹脂・機能材グループ 樹脂チーム 砂田 晴 様 / 樹脂・機能材グループ 機能材チーム 井上 真矢 様 / 樹脂・機能材グループ 樹脂チーム リーダー 大西 一也 様